Julian Garlewicz

Julian Garlewicz: Eine Liebe in Niederweiler

Julian Garlewicz: Miłość w Niederweiler

Suchanzeige:

|

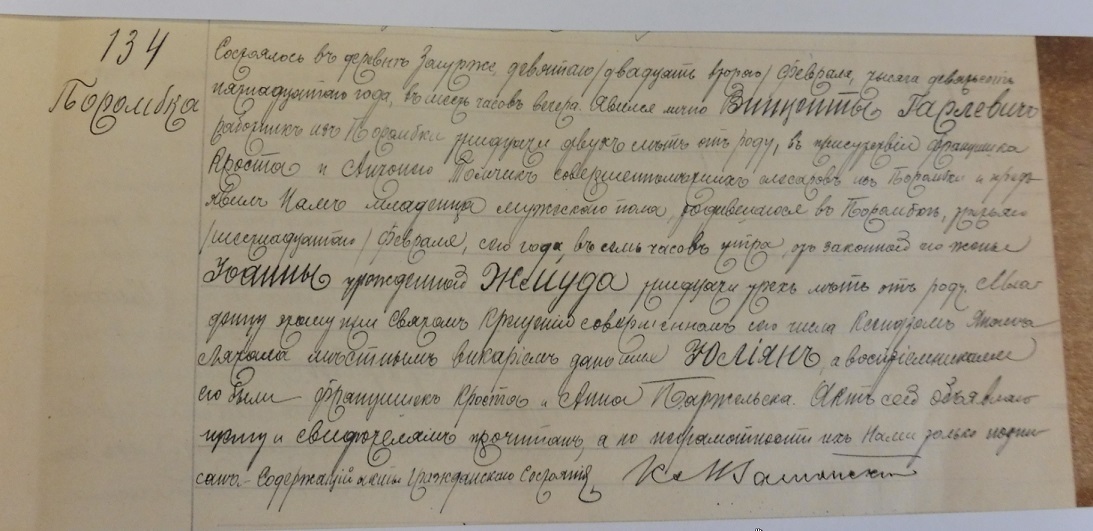

Geburtsurkunde von Julian Garlewicz Hier die Übersetzung: Es geschah im Dorf Zagorze am neunten Februar (zweiundzwanzigster Februar) Neunzehnhunderfünfzehn am Abend um sechs Uhr. VINCENT GARLEWICZ, ein zweiunddreißig Jahre alter Arbeiter aus Porabka erschien persönlich in Begleitung von Schlossern aus Porabka Frantis Arosta und Anton Tomtschik und zeigten mir einen männlichen Neugeborenen - geboren in Porabka am dritten (sechszehnten) Februar diesen Jahres um sieben Uhr morgens von seiner legitimen Ehefrau Johanna mit dem Mädchennamen Smuda, die dreiunddreißig Jahre alt ist, an. Der Xends Jan Ljatola gab dem Neugeborenen den Namen JULIAN, sein Patenonkel und - tante ist Frantis Arosta und Anna Parzhelska. Diese Akte wird verkündet und vor Zeugen verlesen und wegen und wegen ihres Analphabetimus hat nur unterschrieben Zvilstandsakte verfasst ___________________________ Unterschrift |

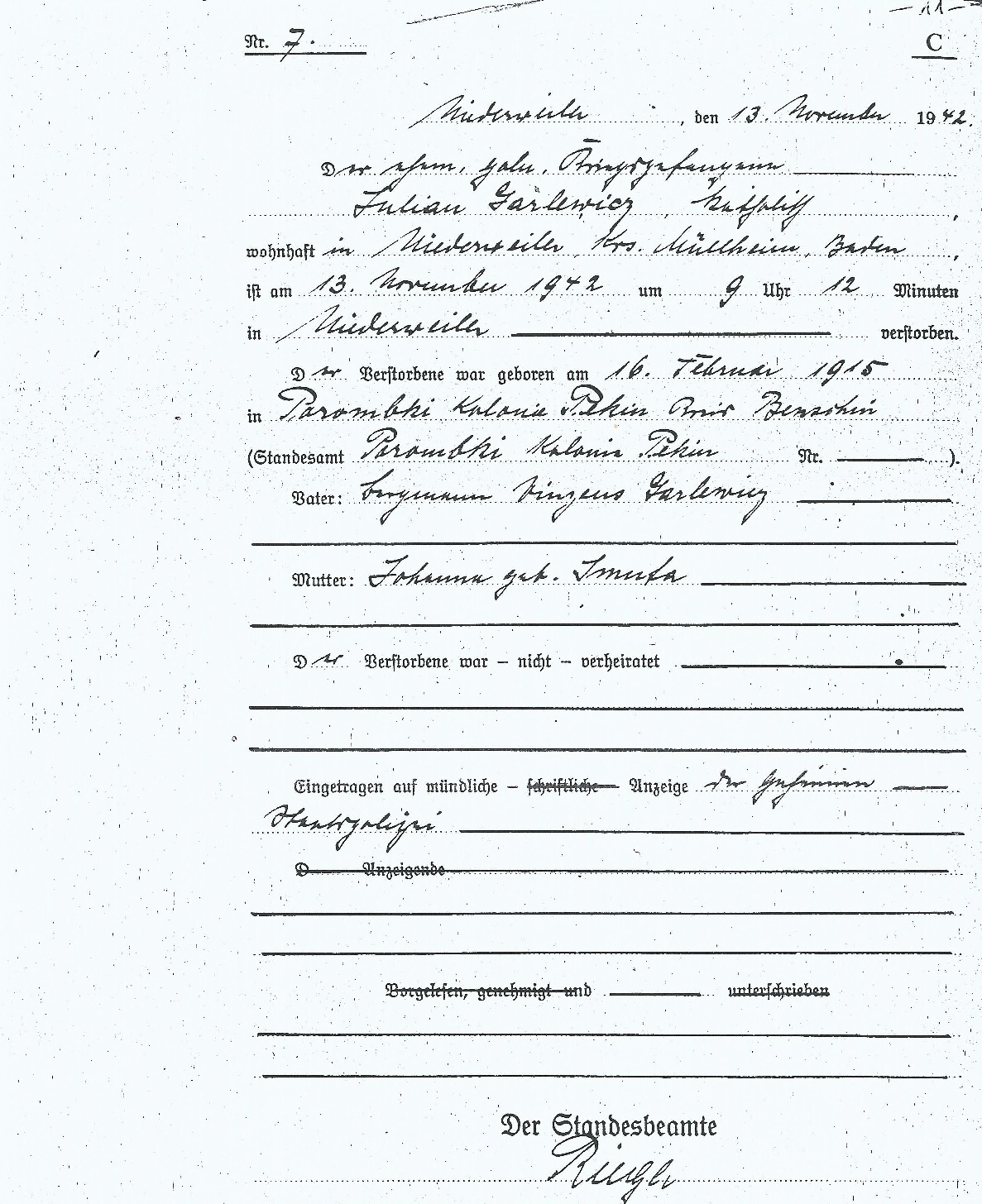

Todesurkunde von Julian Garlewicz |

|

Sehr geehrte Damen und Herren, wir, das sind Ulrich Rodewald und Anne-Katrin Vetter, arbeiten für den Friedensrat Markgräflerland in Südbaden ( www.friedensrat.org ). Leider sprechen wir kein Polnisch, daher wenden wir uns auf Englisch und auf Deutsch an Sie. Sie erhalten diese Nachricht, weil Sie den Namen Garlewicz tragen. Wir sind auf der Suche nach Verwandten oder Bekannten von Julian Garlewicz,geboren am 16. Februar 1915 in Porabka/Bedzin, einem heutigen Stadtteil von Sosnowiec.

http://www.friedensrat.org/pages/themen/geschichten-aus-dem-markgraeflerland/julian-garlewicz.php

Wir, der Friedensrat Markgräflerland, pflegen seit Jahren die Erinnerung an Julian und an seine Ermordung. Wir suchen dringend Informationen über das Leben von Julian. Wir suchen auf diesem Weg nach lebenden Nachfahren (Verwandten oder Bekannten der Familie) die uns weitere Auskünfte/Fotos/Dokumente über Julian zur Verfügung stellen können. Damit wollen wir ein deutlicheres Bild von Julian zeichnen und hoffen, seinem Namen ein Gesicht geben zu können. So soll er beispielhaft für so viele andere nie vergessen werden.

Die uns bekannten Daten seiner Famile sind: Julian Garlewicz: *16.2.1915 - † 13. 11.1942 Vater: Vinzenz Garlewicz, * 1883 - † 1943 Mutter: Johanna Garlewicz, * 1882 - †1943 Geschwister: Wladyslawa Sonic - Stryszewska: *11.11.1910 - † 1998 Josefa Garlewicz: * 19.03.1913 - † 1998 Teofil Garlewicz: * 20.09.1918 - † ?? Gerne können Sie uns auf die folgende email-Adresse antworten bzw. Unterlagen zu mailen: mailto:friedensrat-muellheim(at)gmx(dot)de Haben Sie vielen Dank für Ihre Bemühungen. Wir freuen uns sehr auf Antworten. Viele Grüße aus Süddeutschland, Ulrich Rodewald & Anne-Katrin Vetter |

Ladies and Gentlemen, we , that is Ulrich Rodewald and Anne-Katrin Vetter, are members of the peace council Markgräflerland, South of Germany ( www.friedensrat.org ). Unfortunately we do not talk Polish. Therefore we write you in English and in German. You receive this message from us, because your second name is „Garlewicz“. We are looking for relatives or acquaintances of Julian Garlewicz, born on February 16th, 1915 in Porabka/Bedzin. Today this is a district of Sosnowiec.

Further information about Julian Garlewicz can be found here: http://www.friedensrat.org/pages/themen/geschichten-aus-dem-markgraeflerland/julian-garlewicz.php We, the peace council Markgräflerland, cultivate for years the reminiscence of Julian and his assassination. We are desperately looking for information about his life. We are looking by this way for still living and descendants/relatives or friends of the family Garlewicz who could provide us with further information, photos, documents regarding Julian. By these means we would love to create a picture of Julian. We hope to add a face to his name. That way shall help us to let him as a representative for so many others not to be forgotten. The us known data of his family are as follows: Julian Garlewicz: *16.2.1915 - † 13. 11.1942 Father: Vinzenz Garlewicz, * 1883 - † 1943 Mother: Johanna Garlewicz, * 1882- †1943 Siblings: : Wladyslawa Sonic - Stryszewska: *.11.11.1910- C 1998 Josefa Garlewicz: * 19.03.1913- † 1998 Teofil Garlewicz: * 20.09.1918 - † ?? We would be pleased if you sent us your answer or documents, fotos etc. to the following email-address: mailto:friedensrat-muellheim(at)gmx(dot)de

Thank you very much indeed for your efforts. We are looking forward to your answer. With warm regards out of Southern Germany, Ulrich Rodewald & Anne-Katrin Vetter |

100. Geburtstag von Julian Garlewicz

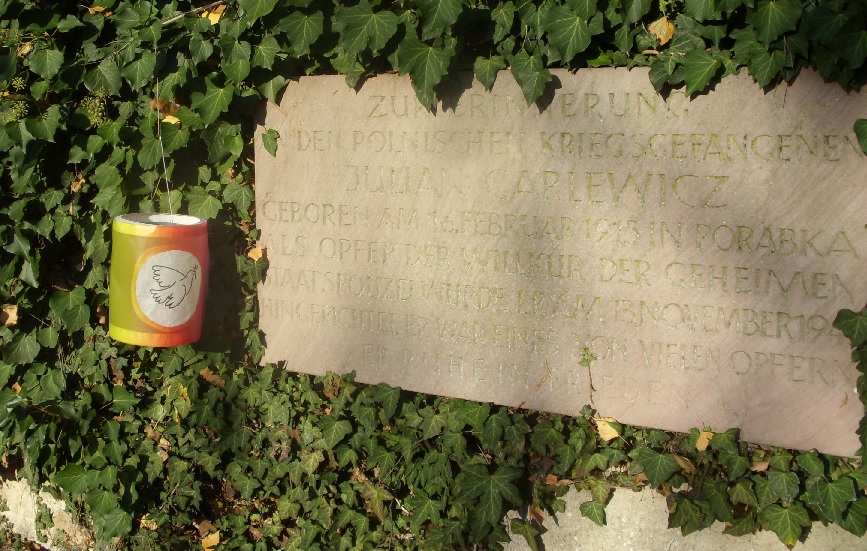

Am 16. Februar 2015 trafen sich Angehörige des Friedensrats Markgräflerland an der Gedenktafel für Julian Garlewicz auf dem Friedhof in Niederweiler, um seiner an seinem 100. Geburtstag zu gedenken und legten Blumengebinde nieder.

|

Der Friedensrat möchte bis zu den diesjährigen Friedenswochen im Herbst eine Broschüre über das Schicksal von Julian Garlewicz erstellen. Deshalb wenden wir uns an Menschen aus der Region, die aus ihrer Kenntnis etwas zum Schicksal von Julian Garlewicz oder seiner Leidensgenossinnen und -genossen sagen können.

Bitte wenden telefonisch an Anne-Katrin Vetter 07635/ 822 781 sich oder an friedensrat-muellheim(at)gmx(dot)de

Um Kontakt zu Angehörigen von Julian Garlewicz aufnehmen zu können, haben wir uns an das polnische Konsulat in München gewandt. Hier eine erste Antwort des Konsuls:

|

Eine Liebe in Niederweiler

Am 13. November 1942 wurde der polnische Zwangsarbeiter Julian Garlewicz in einem Steinbruch bei Lipburg gehängt. Sein "Verbrechen": Er liebte eine Frau, die aus Deutschland war.

In dem Drama von Rolf Hochhuth " Eine Liebe in Deutschland" ist exemplarisch beschrieben, wozu Rassenwahn führt.

An das Schicksal von Julian Garlewicz erinnern bedeutet die Mahnung, Entwicklungen entgegenzutreten, die zu solchen Verbrechen führen: Es gibt keine Rassen, es gibt Menschen.

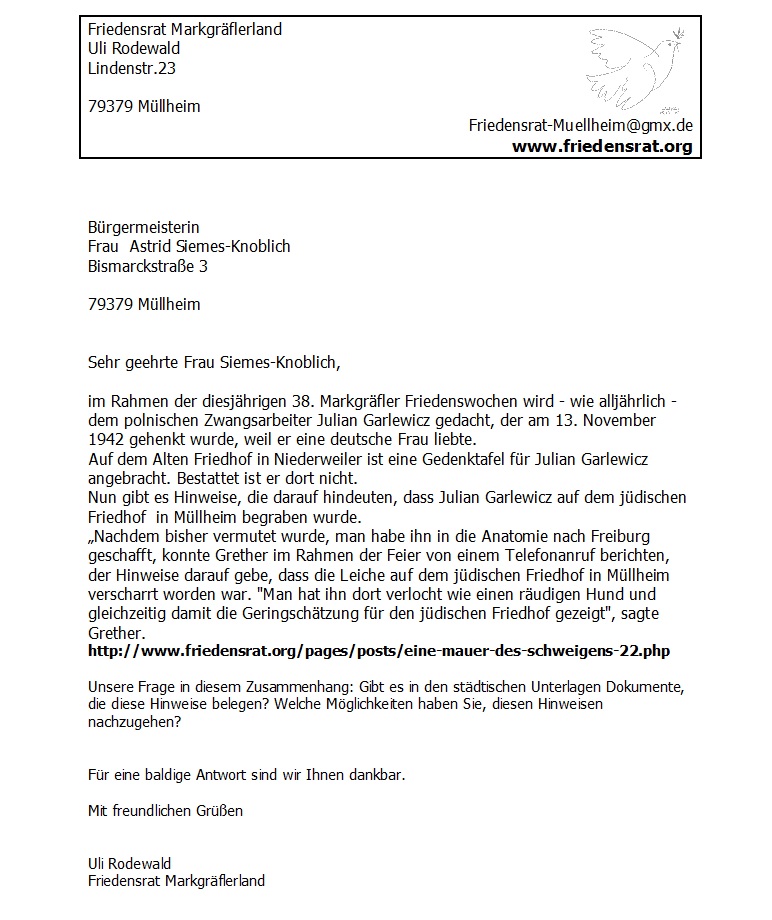

Nach Berichten soll Julian Garlewicz Leiche auf dem jüdischen Friedhof in Müllheim vergraben worden sein. Der Friedensrat Markgräflerland hat sich an die Stadt Müllheim mit der Bitte gewandt, diesen Hinweisen nachzugehen und wendet sich an die Öffentlichkeit, zur Aufklärung dieses Sachverhaltes beizutragen. Angaben sind erbeten an Uli Rodewald, Tel 07631/9318564.

Der Friedensrat Markgräflerland gedenkt Julian Gralewicz am Donnerstag, den 13. November 2014 um 17.00 Uhr auf dem Friedhof in Niederweiler

Gerichtet ohne Gerichtsurteil |

| Veröffentlicht von Friedensrat (admin) am Feb 23 2013 |

![]()

http://www.badische-zeitung.de/muellheim/gerichtet-ohne-gerichtsurteil--65572864.html

Di, 13. November 2012 - Veröffentlicht in der gedruckten Ausgabe der Badischen Zeitung.

von: Gabriele Babeck-Reinsch

MÜLLHEIM-NIEDEREILER. Es wird keine offizielle Gedenkfeier geben, weil das Erinnern noch immer nicht leicht fällt an jene Tat, die am 13. November 1942 in Niederweiler begangen wurde – der Hinrichtung von Julian Garlewicz. Der junge Pole, als Kriegsgefangener und Zwangsarbeiter ins Markgräflerland gekommen, hatte gegen die ihm vom nationalsozialistischen Regime auferlegten Regeln verstoßen. Deshalb ließ ihn die Gestapo ermorden. Er wurde im Steinbruch Richtung Lipburg gehenkt.

Eine Gedenktafel auf dem alten Niederweiler Friedhof erinnert an den jungen Polen. Sie wurde vor 20 Jahren zu seinem 50. Todestag angebracht. Damals, Anfang der 1990er Jahre, unternahmen mutige Menschen den Versuch, diese Geschichte aufzuklären. Ganz ist es nicht gelungen. Obwohl es noch Zeitzeugen gab und heute noch gibt, wollte und will niemand an dieser Vergangenheit rühren. Dieter Grether, zu jener Zeit Mitglied des Ortschaftsrats von Niederweiler und Stadtrat von Müllheim, hatte das Geschehen, von dem ihm sein Großvater berichtet hatte, nicht ruhen lassen. Noch heute erfüllt es ihn mit Bitterkeit, dass jene, die darum wissen, sich nicht äußern wollen.

Das mag in der Natur der Sache liegen, vielleicht aber auch daran, dass die Nachkommen der Familie endlich den Mantel des Schweigens darüber decken wollen. Sie wollten auch mit der BZ nicht darüber sprechen. Ortsvorsteher Michael Fischer aber überließ der BZ die zusammengetragenen Unterlagen, die doch etwas Licht in das Geschehen vor 70 Jahren bringen.

Julian Garlewicz wurde gehenkt, weil er einer deutschen Frau zu nahe kam. Wie sich diese Beziehung wirklich darstellte, das ist nicht verbürgt. Er soll mit ihr ein Verhältnis gehabt haben, heißt es in der abschließenden Gerichtsakte, die Dieter Grether als Ergebnis der Nachforschungen eines Kriminalbeamten von der Staatsanwaltschaft Freiburg mit Datum vom 4. Juni 1992 zugestellt wurde. Die Ermittlungen waren eingestellt worden, weil die namentlich bekannten Personen, die als mögliche Täter in Frage kamen, damals schon alle tot waren.

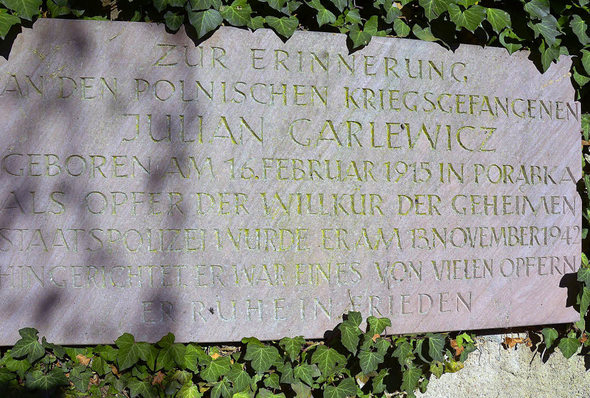

Der Gedenkstein, der an das Schicksal des polnischen Kriegsgefangenen Julian Garlewicz in

Niederweiler erinnert. Der Pole wurde vor 70 Jahren gehenkt. Foto: Babeck-Reinsch

Dieter Grether hatte im August 1990 die Zentralstelle für NS-Verbrechen in Ludwigsburg angeschrieben und damit die offiziellen Nachforschungen ausgelöst. Die nachfolgende Familiengeneration der Frau widerspricht dieser Darstellung. Sie sieht das Ansehen der Vorfahrin in Zweifel gezogen und sagt, diese hätte die Mutter des Polen gewesen sein können. Sie habe kein Liebesverhältnis mit dem jungen Mann gehabt. Die Familie meint, dass das großmütige Wesen der Frau, die ihm Essen zugesteckt habe, in diesem falsche Erwartungen geweckt haben könnte. Für den 27-jährigen Julian Garlewicz spielte die wirkliche Ursache keine Rolle. Weil er einer deutschen Frau zu nahe kam, wurde ihm eine "Sonderbehandlung" zuteil, wie es im Jargon der Nationalsozialisten hieß. Er wurde zum Tode bestimmt – ohne ein Gerichtsurteil. Für die polnischen und die russischen Zwangsarbeiter und Kriegsgefangenen sei der intime Umgang mit Frauen unter Todesstrafe verboten gewesen, schrieb die Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen Ludwigsburg an Dieter Grether. Der Ablauf eines sogenannten Sonderbehandlungsverfahrens sei in zahlreichen Erlassen geregelt gewesen. Der Beschuldigte wurde in Haft genommen. Die zuständige Gestapo-Behörde habe die Ermittlungen geführt, in die Exekution seien häufig örtliche Gendarmerie oder Kriminalpolizeistellen einbezogen gewesen. Sie hätten die zur Richtstätte gebrachten Fremdarbeiter aus der näheren Umgebung, die zur Abschreckung an die Richtstätte gebracht worden seien, bewacht. "Häufig waren auch Vertreter des Staates oder der Partei (Bürgermeister, Landrat oder Kreisleiter) bei der Exekution zugegen. Herrin des Geschehens war jedoch immer die Gestapo", heißt es in dem Schreiben aus Ludwigsburg.

Die Gestapostelle habe den Vorgang dem Reichssicherheitshauptamt in Berlin gemeldet. Bis im Herbst 1942, ist dem Schreiben der Landesjustizverwaltungen zu entnehmen, traf Heinrich Himmler, der damalige SS-Reichsführer und Chef der deutschen Polizei, selbst die Entscheidung über "Sonderbehandlungen". Die Justiz war bei derartigen Verfahren völlig außen vor. Im Zuständigkeitsbereich der Gestapoleitstelle Karlsruhe, zu der Niederweiler zählte, waren zum Zeitpunkt der Anfrage 38 Sonderbehandlungsfälle bekannt, nicht aber der von Garlewicz.

Dass sein Schicksal zutage trat, ist auf einen denkwürdigen Umstand zurückzuführen. 1990 feierte das Markgräfler Gymnasium sein 150-jähriges Bestehen. Bei der Suche nach Schriftstücken für eine Broschüre zur Geschichte der Schule stieß Rolf Schuhbauer auf ein altes Protokollbuch, in dem er einen interessanten Eintrag fand. Zwei Schüler waren 1942 zu vier Stunden Karzer verdonnert worden, weil sie einer Henkung zugeschaut hatten. Rolf Schuhbauer, der auch die Geschichte der Müllheimer Juden unter nationalsozialistischer Herrschaft recherchiert und dazu ein Buch geschrieben hat, forschte weiter. Er erkundigte sich beim Standesamt in Niederweiler nach den Todesfällen am entsprechenden Datum. Und er erhielt eine Kopie der Todesurkunde, aus der hervorging, dass Julian Garlewicz, geboren am 16. Februar 1915 in Porombki, katholisch, am 13. November 1942 starb. Zur Todesursache war allerdings nichts vermerkt. So kam es, dass dessen Ende in der Schulgeschichte Niederschlag fand, mit Schuhbauers Essay "Die letzte öffentliche Hinrichtung". Schon 1986 hatte ein Müllheimer Stadtrat eine Postkarte erhalten mit dem Hinweis auf die Hinrichtung eines Polens, ausgelöst offenbar dadurch, dass damals die Partnerschaft des Markgräfler Gymnasiums mit einer polnischen Stadt auf der Tagesordnung stand.

Anfang der 1990er Jahre entstand auch eine Arbeitsgruppe, die eine Form des Erinnerns und Gedenkens suchte. Sie hatte sich "Maximen des Handels" gegeben, wie einem Sitzungsprotokoll zu entnehmen ist. Besonders wichtig war den Beteiligten damals und ist es heute, dass daraus nicht eine neue Hetzkampagne entstehen konnte, dass "Unbescholtene der Gegenwart", deren Vorfahren das Geschehen einbezogen waren, vor Angriffen geschützt wurden. Denn das Mitgefühl gilt auch jener Frau, die in diese Geschichte wie auch immer geraten war. Entscheidend war für diejenigen, die an der Aufdeckung interessiert waren, die Verstrickungen staatlicher Willkürherrschaft, die bis in die Dorfgemeinschaften hinein wirkten, zu beleuchten und auf "die weitere deutsch-polnische Aussöhnung" zu richten. Für die Gedenkfeier vor 50 Jahren war Kontakt mit der Schwester von Julian Garlewicz aufgenommen worden, die allerdings nicht gesund genug war, um dafür nach Niederweiler zu reisen.

Wo Julian Garlewicz’ Leib verblieben ist, weiß offiziell niemand. Er sei von der Gestapo in die Freiburger Anatomie gebracht worden, heißt es in einem Bericht, dessen Verfasser nicht gekennzeichnet ist. Dieter Grether meint, er sei anonym bestattet worden.

Der 70. Todestag von Julian Garlewicz bleibt nicht unbeachtet. Der Friedensrat besucht den Gedenkstein auf dem Niederweiler Friedhof am Dienstag, 13. November, um 17 Uhr.

Zuletzt geändert am: Feb 23 2013 um 8:54 PM

Zurück zur Übersicht